2017年,我搬到杭州居住;閒悶時(shí),自然會(huì)去上海逛。起初,只會(huì)跑到福州路的上海書(shū)城、外文書(shū)店和上海古籍書(shū)店看書(shū)。雖只七年前,但已恍如隔世:那時(shí)互聯(lián)網(wǎng)書(shū)店尚未流行,而大部分內(nèi)地書(shū)目在香港亦不易見(jiàn)得。所以每次訪滬都有手信給自己。印象最深的是放在古籍書(shū)店三樓收銀枱後面、耀眼的那本毛邊本(即書(shū)頁(yè)尚未裁剪的)《音樂(lè)的解放者悲多汶》,四十年代原版,盛惠三百還是五百,已經(jīng)記不得了。悲多汶即貝多芬。

可是福州路賣的都是新書(shū);我最喜愛(ài)的古籍書(shū)店三樓,專賣的也只是舊的新書(shū)。問(wèn)朋友老吳二手書(shū)店在哪,他二話不說(shuō),著我到復(fù)旦舊書(shū)店看看,並不忘補(bǔ)充一句:大教授辭世,便是尋寶時(shí)。

唉,到底是上海人。 ●文、圖:李雅言

第一次到店是在夏天,在五角場(chǎng)下了地鐵,還得曬十來(lái)分鐘太陽(yáng)。到了政肅路55號(hào),只見(jiàn)一幢破落的房子,樓梯口有書(shū)店的招牌。拾級(jí)而上,卻別有洞天。說(shuō)這所二樓書(shū)店到處洋溢著書(shū)卷氣,並不為過(guò)。

書(shū)店內(nèi)有環(huán)抱的閣樓;爬樓梯時(shí),既要當(dāng)心不要碰跌堆在地上的書(shū)籍,又要請(qǐng)坐在梯級(jí)看書(shū)的書(shū)呆子讓路。更要小心翼翼地輕步走:生怕吱吱響的樓梯會(huì)塌下。理論上舊書(shū)店越亂,越得我歡心,因?yàn)樽C明藏書(shū)是流動(dòng)的、證明店員忙著花時(shí)間採(cǎi)購(gòu)和換書(shū)。乾淨(jìng)整齊,大可留給新書(shū)店。可是我雖愛(ài)看書(shū),但更怕悶熱與人擠;繞場(chǎng)一周,不似剛有大教授辭世。所以並沒(méi)細(xì)逛:既已知店址,便後會(huì)有期。

之後多次逛店,學(xué)會(huì)了耐心,並發(fā)覺(jué)書(shū)店特別「老實(shí)」。連上海古籍書(shū)店也會(huì)捧一部毛邊本來(lái)壓場(chǎng),但復(fù)旦舊書(shū)店卻並沒(méi)有什麼特別顯眼的鎮(zhèn)店之寶。本地著作專櫃嗎?沒(méi)有。(卻可以找到零零星星的其他地方的年報(bào)。)特色書(shū)目嗎?有也不顯眼。回想自己在政肅路買過(guò)什麼,想起的第一本便是1982年由上海人民出版社出版的史學(xué)家牟安世的《鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)》。怎料自書(shū)架拿起一看,書(shū)背貼著古籍書(shū)店三樓用的價(jià)格標(biāo)籤,但這類「實(shí)而不華」的老書(shū),正是在復(fù)旦舊書(shū)店隨便可見(jiàn)的書(shū)種。

遷址再遇 新設(shè)珍品陳列

2021年底,在微信突然看到一則推聞,標(biāo)題是「最後2天,開(kāi)了20多年的復(fù)旦舊書(shū)店還是要關(guān)了!5w冊(cè)圖書(shū)還未找到去處」。立即轉(zhuǎn)發(fā)老吳,不消8分鐘便收到回覆:「它是拆遷,很快會(huì)回來(lái)」。

我本來(lái)2022年初要從蘇州遷滬,但事與願(yuàn)違,上海因疫封城,我也便「困在」蘇州,哪裏有暇關(guān)心書(shū)店?9月底經(jīng)上海返港,但不知道書(shū)店於8月已在新址(偉德路88號(hào))重開(kāi),大概因?yàn)槠鋾r(shí)防疫政策仍未變,大家仍是小心翼翼。

去年年初,我到澳門(mén)授課;自滬南下探訪的友人興高采烈地告知書(shū)店已復(fù)業(yè),兼且「弄得不錯(cuò)」。於是接著到滬旅居兩個(gè)月的我,下飛機(jī)的那天便跑到書(shū)店見(jiàn)識(shí)見(jiàn)識(shí)。只見(jiàn)新址為街角地下舖位、裝修光鮮;店外「復(fù)旦舊書(shū)店」五字來(lái)得醒目,往店的路上也有書(shū)店的廣告指示牌。進(jìn)店,喜見(jiàn)裝潢基調(diào)一樣,仍有閣樓,只是店的左側(cè)多了半層,主要用來(lái)擺玻璃櫃和玻璃櫥窗,內(nèi)放珍品(如四十年代末的《漢奸劊子手曾國(guó)藩的一生》和香港新界傳道會(huì)創(chuàng)辦人威禮士牧師的《英粵通語(yǔ)》)。儼然是博物館陳列間。

港滬文脈深

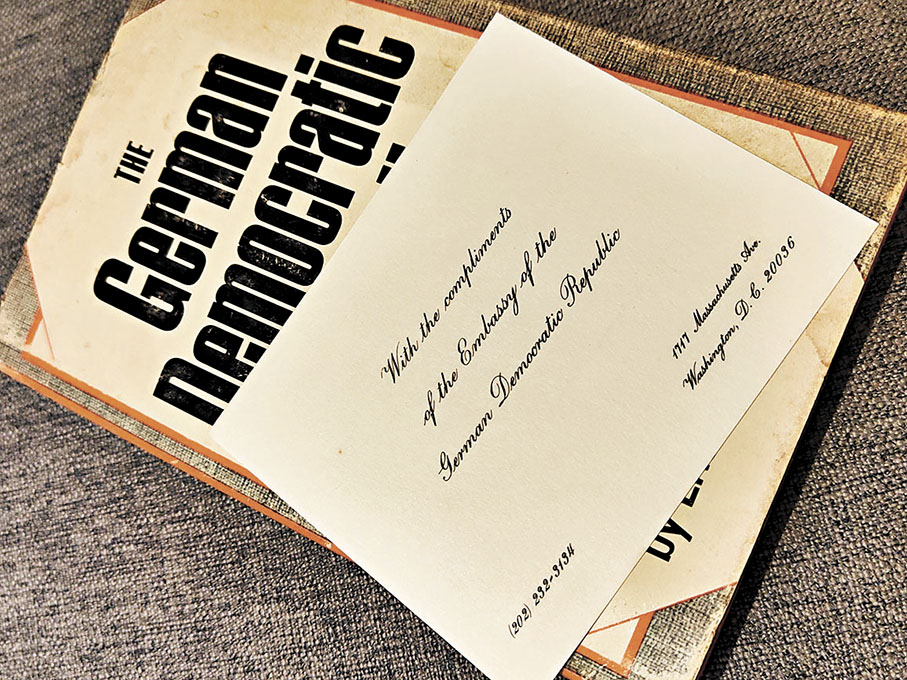

我逛了一個(gè)多小時(shí),挑了五本書(shū):其中《漢語(yǔ)外來(lái)詞詞典》(上海辭書(shū)出版社,1984年)、路廣正《訓(xùn)詁學(xué)通論》(天津古籍出版社,1996年)、萬(wàn)平近《林語(yǔ)堂傳》(海峽文藝出版社,1998年),都是該店裏的「典型」書(shū)藏。另外兩本的發(fā)現(xiàn)卻出乎意料:第一本是《德意志民主共和國(guó):和平的棟樑與社會(huì)主義》(The German Democratic Republic: Pillar of Peace and Socialism),英文版,作者是昂納克 Erich Honecker,即前「東德」執(zhí)政黨德國(guó)統(tǒng)一社會(huì)黨總書(shū)記。書(shū)內(nèi)裏夾著一張卡片,上面印著「德意志民主共和國(guó)大使館致意,華盛頓哥倫比亞特區(qū)麻省大道1717號(hào)」。換而言之,是前「東德」政府的官方贈(zèng)書(shū)。(在美獲贈(zèng)書(shū)的究竟是誰(shuí)?)另一本則是捷克語(yǔ)歷史地圖冊(cè)(?esko Ott?v historicky atlas):此書(shū)在歐洲出現(xiàn),並不會(huì)令我出奇,但在上海?正好給我買來(lái)贈(zèng)予多年前介紹我認(rèn)識(shí)書(shū)店、諳捷克語(yǔ)的老吳。更令我驚訝的,是在外文書(shū)堆中的一部德文書(shū)《錯(cuò)誤性學(xué)觀念詞典》(Lexicon der Sexirrtürmer),但恐怕用不上,沒(méi)買。

一個(gè)月後,好久未見(jiàn)的老朋友、中文大學(xué)中文系系主任潘銘基教授到復(fù)旦交流。我便提議一起到書(shū)店逛逛。潘兄為足球迷,一見(jiàn)玻璃櫥窗內(nèi)的《球圃菜根集》,便立即拿起手機(jī)拍照。我還無(wú)知地問(wèn)他,作者李惠堂是何許人!(香港人、中國(guó)球王、南華足球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),曾任復(fù)旦教練。)邊逛店,邊聊起中大舊事,卻突然看到了一部由創(chuàng)校校長(zhǎng)李卓敏編纂的《李氏中文字典》。

港滬之文脈有多深!

評(píng)論